つがいのかぶとむしを譲っていただいたのをきっかけにはじめたカブトムシ飼育。

6月ごろに飼育し始め約2か月ほど経つと、かぶとむしが土の中に卵をたくさん産んでいました。

初めはどうしたら良いかとあたふたしましたが特に難しい作業は必要なく、今では常に玄関にカブトムシの飼育ケースが置いてある状態になるまでに。

毎年かぶとむしの幼虫を育てるようになりました。

ここでは、初心者でも楽しく飼育できるコツやポイント「はじめてのかぶとむし飼育」についてご紹介していきます。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

幼虫を迎える方法

カブトムシの幼虫を迎える方法には主にこのような方法があります。

- ホームセンターで購入する。

- 公園や山で探す。

- 近隣や知り合いの方に譲ってもらう。

- 自分でカブトムシを飼育して産卵させる。

ホームセンターで購入するのが一番容易に購入できる感じがしますが、どのホームセンターでも取り扱っているわけではないので見つからない場合もあります。

幼虫を迎えるなら自分で育てる方法がおすすめ

幼虫を育ててみたい!という方はつがいの成虫を育てて、産卵させる方法がおすすめです。

オスとメスの成虫を1ペア育てると、飼育開始から約2か月ほどでメスが10~50個ほどの卵を産卵します。

ほとんどの卵が孵化するので、幼虫をたくさん育てることができますよ。

産卵後に行いたいこと

土の中に幼虫が1~2匹程度見えてきたら他にもたくさん産卵しているサインなので、新しい飼育容器を用意して幼虫と成虫を別にして育てます。

幼虫を新しい飼育ケースに移動するのは数が多く大変なので、成虫を新しい飼育容器に移動してもOKです。

飼育容器は小さい容器にたくさんの幼虫を入れるのではなく、ゆとりのある大きめの飼育ケースで育ててあげましょう。ごはんをしっかり食べて大きく立派な成虫に育ちやすくなります。

小さめの飼育ケースでたくさんの幼虫を育てると栄養が行きわたらないなどの理由で幼虫の数が減ってしまうので、1つのケースに幼虫を入れすぎないようにしましょう。

幼虫の飼育に必要な飼育用品は後ほどご紹介しているので参考にしていただければと思います。

幼虫の飼育に必要なもの・飼育用品

幼虫が孵化したらまず幼虫と成虫を分ける作業が必要になります。

幼虫は主に土の中で過ごすのですが、成虫もよく土の中にもぐるので一緒に飼育するのはおすすめできません。

幼虫の飼育に必要な飼育用品についてはこのようなものがあります。

飼育マット

飼育マットは成虫と同じ土でも問題ありませんが、幼虫は土を食べて大きくなります。

幼虫期に幼虫向けの良質な土を食べる方が成虫になったときに大きさや成長度合いに差が出やすいともいわれているため、できるだけ幼虫飼育向けの専用マット(土)を使うことをおすすめします。

くち木

マットの上に置いて成虫ののぼり木用に、クワガタの産卵床として使う方も多いくち木ですが、マットの中に入れておくと幼虫が食べて栄養になるのでおすすめです。

大きなくち木が小さくなっているのを見たときはとても驚きでした・・・

十分に水分を吸わせた後、マットの中に入れて使います。

飼育ケース

幼虫が大きくなってきたら飼育ケースから衣装ケースのような大きめのケースにマットを敷いて飼育する方法もあります。

幼虫がたくさんいる場合は大きめの飼育ケースの方がゆとりがあり、飼育ケースをいくつも用意しなくても良いのでおすすめです。

衣装ケースを使う場合は空気穴を開けて空気が入るようにしておきましょう。

●サイズのめやす:幼虫4~6匹程度

●サイズのめやす:幼虫7~10匹程度

●サイズのめやす:幼虫20匹以上

↓Amazonのお得なセールもチェック!↓

不定期で開催されるセール期間中ならお得に購入することができます。気になる商品があったらぜひチェックしてみてくださいね。

必要なお手入れ・お世話

幼虫の飼育環境を整えたら幼虫飼育のスタートです。

必要なお手入れにはこのようなポイントがあります。

- 水分補給

- マット交換

特に、飼育マットは適度に水分を含んでいることが大切なポイントになります。

水分補給

土の水分がなくならないように3日に1度は霧吹きなどで水分を補給して土を湿らせてあげましょう。

湿りすぎ、乾きすぎは幼虫の飼育環境に良くないので、土の表面が乾いてきたら霧吹きなどで適度に土を湿らせてあげる程度で良いかと思います。

マット交換

幼虫は土を食べるようになるとフンをたくさんするので、時間が経つごとにマットが汚れて飼育環境に影響していきます。

幼虫を傷つけないようにマット交換を定期的に行うようにしましょう。

マット内の居心地が悪くなると幼虫が土の表面に出てくることが多くなってきます。

幼虫が出てきた跡がよく見られるようになったらマット内の環境が悪化しているサインになるので、早めにマット交換をしてあげましょう。

幼虫飼育のポイント・コツ

幼虫飼育について触れてみましたが、主なポイントやコツについてここで見ていきたいと思います。

自然の温度変化のある場所に設置する。

飼育場所はカブトムシの成虫も同じですが、玄関やベランダなどできるだけ自然の温度変化のある場所で飼育します。

エアコンの風が当たりにくい場所に設置しましょう。

幼虫が土の表面に上がってきたらお手入れのサイン

幼虫のお手入れのめやすとしては、土の表面が乾いてきたら、と先ほどご紹介しましたがさらにもう1つ、ポイントがあります。

幼虫が土の表面に上がってくると、飼育マットの中が過ごしにくくなっていることが考えられます。

フンをたくさんしていたり、土の水分が足りない、といったことが考えられるので、マット交換から数か月経っているような場合はマットの様子を見て早めに交換してあげましょう。

幼虫の大きさのめやす

幼虫は産卵~成虫になるまで、約5㎜くらいの大きさから10センチ以上にもなりとても大きな成長をとげます。

- 産卵直後→約5mmの卵

- 孵化直後→約1㎝の幼虫

- 孵化~1か月ごろ→約3㎝の幼虫

- 孵化~4か月ごろ→約10㎝の幼虫

- 孵化~8か月ごろ→蛹室を作り始める

- 孵化~10か月ごろ→羽化を始める

はじめは1㎝くらいの幼虫も、数か月で5㎝以上になるのでとても大きくなります。

初めて幼虫を育てる方はとても驚くと思いますが、幼虫の成長を見ることが楽しみになります。

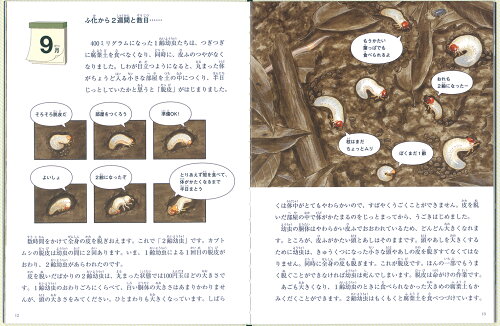

孵化~6か月ごろ(2月ごろ)の幼虫

孵化してからここまで成長した幼虫たち。手のひらに乗せるとコロコロとして少し重さを感じるほど。

そっと土に戻すとあっという間に元気よく潜っていきます。

孵化~7か月ごろ(3月ごろ)の幼虫

寒さが和らいでくる3月ごろ、幼虫をチェックするとちょうど見える位置で蛹室を作る準備を始めていました。

この辺りから土の入れ替えなどのお手入れを控えます。

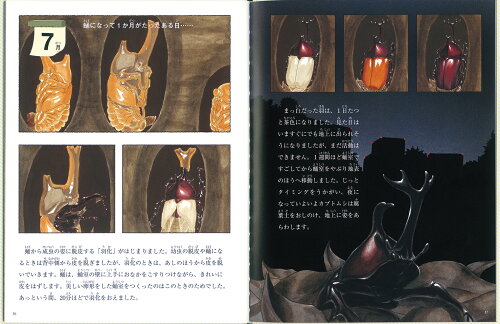

孵化~8か月ごろ(4月ごろ)の幼虫

4月ごろになると幼虫は蛹室を作り蛹になります。

こちらの写真はかぶとむしの蛹です。

ここまでくるとあとは羽化して土の表面に出るのを待つだけ。

お手入れは引き続き控え、蛹を傷つけないよう気を付けましょう。

あと1か月ほどで成虫になったかぶとむしを見ることができます^^

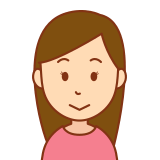

羽化したかぶとむし(6月初めごろ)

6月の初めごろ、玄関先の飼育ケースをふと見ると・・・

羽化したカブトムシが虫よけシートを破って蓋にくっついているのを発見!

立派な角を持ったオスのカブトムシが羽化しました。

この時期は次々と羽化したカブトムシが土の表面に出てくるので、ケースを見るのがドキドキ楽しみですね。

蛹室を作る時期(お手入れを控える時期)

カブトムシの卵は8月ごろから孵化し、幼虫は12月ごろには大人の手のひらの大きさのサイズにまで成長します。

そして冬を越し4月ごろになると成虫になる準備を始めます。

この時期が蛹室を作る時期になります。

カブトムシの蛹室は他の昆虫でいうとさなぎになる時期なので、蝶々などと同じように蛹室を作り始めたら触ったりお手入れを行うのは控えます。

蛹室に触ってしまうとカブトムシがうまく羽化できなかったり、成長が止まってしまうこともあるので、4月ごろになったら注意深く様子を見てお手入れを控えるようにします。

羽化する時期

カブトムシの幼虫が羽化する時期はだいたい6月ごろといわれています。

4月ごろに蛹室を作り始め、およそ2か月ほどで羽化し成虫へと成長しますが、早い時期だと5月後半ごろには羽化してマットの表面に出てくることもあります。

5月中旬ごろからカブトムシが出てきていないかチェックして、いつでも飼育できるようにマットとかぶとむしゼリーなどを用意しておきましょう。

初めて幼虫飼育を行う方は成虫を見るととても嬉しいですよね!

幼虫から自分で育てたカブトムシはさらに育てるのが楽しくなります。

幼虫飼育Q&A

幼虫飼育に関する疑問や気になることについてここでまとめてみました。

幼虫を探すタイミングや卵の扱い方など参考にしてみてください。

産卵はいつ?もしかして産卵してる?産卵が分かったきっかけ

カブトムシが産卵しても、すぐに分からないことの方が多いので「産卵しているかどうやって見分けたら良いか分からない」という方も多いと思います。

カブトムシの卵は約5㎜ほどなので土に紛れて分かりづらいですが、1~2匹幼虫が土の中に見えてくると10個以上産卵していると予想できます。

初めてのときはケースの外から小さな動く幼虫を見たときに「産卵してたんだ!」と気づき、土の中を見てみるとたくさんの卵がありました。

卵は小さいので気づきにくいですが幼虫は外から見ても分かりやすいです。幼虫を数匹見つけたら成虫と分けて飼育しましょう。

卵は触ってもいい?

そもそも卵は触っても良いものなの?と思う方も多く、手で触って、ゴム手袋をして、プラスチックのスプーンで直接触らないようにした、と様々な方法で卵を扱っている方がいるようです。

実際に行った方法では、直に触るのはあまり良くないと思ったことから、薄手のゴム手袋をして卵を幼虫用のケースに移しました。

手で直接触るのではなく、薄手のゴム手袋やプラスチックのスプーンなどで直接触れないようにしてあげると安心です。

くち木は置いた方が良い?

幼虫にとってくち木は土と同じように良質な食事になるのでできればぜひ置いてあげると良いと思います。

くち木はホームセンターでも販売されていますが、カブトムシ飼育のシーズンを過ぎると店頭からなくなってしまうことがあるので、幼虫飼育を始める方は販売シーズンに多めに用意しておくことをおすすめします。

くち木はホームセンターやAmazonや楽天市場などのネット通販で購入可能です。

幼虫5~6匹に対して1本をめやすに入れてあげると良いでしょう。

くち木を入れる場合は飼育ケースの中で幅を取ってしまうので、少し大きめの飼育ケースを用意して入れてあげると良いでしょう。

虫よけネットは必ず必要?

飼育容器にはカブトムシが食べるゼリーを置いたり、水分補給のためにマットを湿らせるのでどうしても虫が発生しやすくなります。

飼育ケースの蓋を閉めるときに虫よけネットを使うと虫が外に出てくるのを防げるので虫よけネットも用意しておくと安心です。

最近ではAmazonや楽天市場などのネット通販の他に100円ショップなどでも手軽に買えるのでぜひチェックしてみてくださいね。

子どもと一緒に学べる初めての幼虫飼育の方におすすめの本

幼虫の飼育方法やお手入れのポイントをご紹介しましたが、カブトムシの幼虫の成長について分かりやすく解説されているおすすめの本をここでご紹介します。

おすすめの本

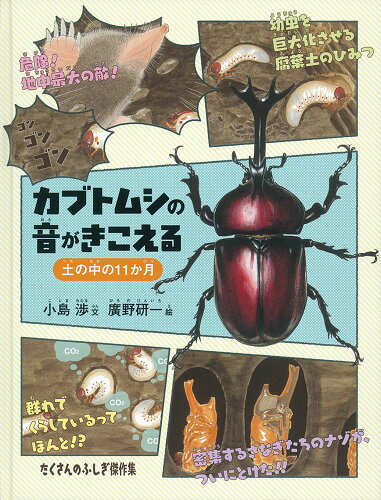

カブトムシの音がきこえる 土の中の11か月 (たくさんのふしぎ傑作集) [ 小島渉 ]

子どもにも分かりやすく6歳の子どもも幼虫の成長についてとても興味津々、大人も一緒に見て楽しく学べる本です。

初めて幼虫飼育を行う方や子どもに幼虫の成長についてみてほしい方はぜひ一度手にしてみてください。

初めてカブトムシと幼虫を育ててみた感想

子どもが幼稚園年長さんのときに初めてカブトムシを育てましたが、それまではカブトムシに触れることもほとんどありませんでした。

幼稚園でセミやカブトムシに触れて子どもも興味深々になり、自身も今まで育てたり触れたりすることのなかったセミやカブトムシに触れることになりました。

初心者の私が無事にかぶとむしを飼育できたことのほかに、産卵、幼虫の飼育をするようになり、よくここまでできたなぁ、と自分で感心してしまうほどです。

同時に嬉しさもあり実際に飼育してみると子どもも喜び、楽しく飼育しています。

小学校に入ってカブトムシの蛹室の絵を上手に描いていたのを見たとき「ちゃんと観察しているんだな」と感じました。実際に触れて・見て・育ててみると不思議や発見もいろいろで楽しく観察しています。

まとめ

カブトムシの幼虫の迎え方から飼育用品、お手入れなどの飼育方法についてご紹介しましたが、カブトムシの幼虫は自身でカブトムシのつがいを育てて産卵させる方法がほぼ確実に幼虫を迎えることができる方法になるのでおすすめです。

産卵の合図はカブトムシのマットに幼虫が数匹見えるようになると、すでに30個ほど産卵している可能性があるので成虫の飼育ケースと幼虫のケースを分けてあげると良いでしょう。

また、お手入れは適度に飼育マットに水分を与えること、数か月に1度飼育マットを交換し、幼虫が土の表面に上がっていないかどうかを見るとお手入れのサインを見分けやすくなります。

初めて幼虫を飼育する方にとって、うまくできるかどうか心配という方も多いと思いますが、実際に育ててみるとしっかり育っていってくれるので身構えることなく幼虫の成長を温かく見守ってあげると良いでしょう。

マットの水分補給と土の中が汚れてきたらマット交換を行う、ということに気を付けてぜひ羽化したカブトムシを迎えたいですね。